La Messe en si de Bach par William Christie : les testaments trahis

Nous y voilà. Il le faut bien : à un moment donné, qu’on ne peut d’ailleurs pas prévoir, l’envie, l’élan de chroniquer un enregistrement vous ramène aux raisons mêmes que vous avez de le faire. Le cas présent me donnera sans conteste l’occasion de me rappeler à moi-même, et d’illustrer pour qui voudra lire cette recension, la raison d’être d’un exercice aussi périlleux mais aussi nécessaire que peut l’être la critique musicale : il s’agit avant tout d’argumenter. Argumenter, en prenant en compte un ensemble nommé technique d’analyse musicale, auquel il faut ajouter nécessairement une connaissance, au moins générale et forcément imparfaite, de la discographie existante. En évacuant tout péché d’orgueil, ne s’aventurer dans cet exercice que si on est sûr d’avoir la légitimité de s’y livrer. Je crois avoir cette légitimité. La Messe en si mineur de Bach est une œuvre que j’ai été conduit à étudier de près lors de mes études notamment, avant de me passionner pour la discographie déjà patrimoniale et à celle en voie de publication. Je ne crois pas non plus, dans ce domaine, être limité par ce cancer des jugements idéologiques qui ont essaimé depuis l’avènement du mouvement baroque et ont eu tendance à considérer tout ce qui s’était fait dans les approches de Bach jusqu’à ce moment, comme archaïque, baignant dans les ténèbres extérieures avant l’évènement triomphant de l’« historiquement informé ».

Je ne souffre pas de cette hémiplégie mentale qui a conduit tant de monde à tomber dans cette croyance, et en l’occurrence cette incurable myopie consistant à nourrir l’idée d’un « progrès » prétendument objectif entre une « ancienne manière » d’interpréter la Messe en si, et une nouvelle. À tel point que je crois, sans forfanterie, être à même d’encourager ceux qui n’ont pas encore versé dans ces maux chroniques, à s’en prémunir avec prudence : mon propos aura donc une valeur prophylactique, dans une certaine mesure. On aura noté que je ne parle ici, à dessein, que de l’interprétation de la Messe en si, et pas des corpus de Bach en général. Car à vrai dire, les questions sont différentes. Si l’œuvre de Bach continue de fournir en soi une justification du bien-fondé et de la pertinence du mouvement baroqueux en général (dans son inspiration et dans sa méthode), on ne saurait en dire autant d’une œuvre réputée pour être son testament, à l’instar de L’Art de la Fugue. Achevée quelques mois avant la mort du compositeur et « parachevée » en quelque sorte quant à son édition et sa diffusion par son fils Car Philipp Emmanuel, cette messe empruntant volontairement le canon œcuménique de la liturgie latine, cette œuvre maîtresse du corpus choral de Bach, accomplissement de son écriture de la transcendance, regarde autant vers le passé (Palestrina et Pergolèse) que vers l’avenir de la musique sacrée. Car si une chose est sûre dans les « progrès », réels ceux-là, de l’appréhension musicologique de ce dernier Bach qui livre la quintessence de son art, c’est que son style ne s’identifie à aucune fixité. Le moyen terme qui a pu conduire, souvent légitimement le mouvement baroque à rétrécir les formations, accélérer les tempi ailleurs dans Bach, s’annule factuellement ici. Bien plus que les Passions, bréviaires musicaux imprégnés d’une élévation vers l’indicible, la Messe en si mineur est une cathédrale de l’intemporalité spirituelle, impressionnante par son hiératisme. Elle ne saurait en ce sens être approchée selon la même méthode qui préside devant tout ce qui est antérieur à cette vaste entreprise transformant des morceaux de cantates, des portions de chorals, des esquisses d’architectures contrapuntiques complexes et signifiantes, bref, on l’a souvent répété, cette œuvre représente, au terme du parcours de Bach, une synthèse de son écriture et de son aveu même, un sommet de tout ce qu’il avait pu perfectionner dans la tension de son activité de compositeur, vers la perfection formelle et la profondeur d’intériorité. Autant dire que dans ce domaine plus que dans d’autres territoires de l’œuvre, on se doit de bien réfléchir aux choix d’interprétation qu’on entend adopter, en tenant compte de cette position singulière d’achèvement. En l’espèce, tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à des calculs « idéologiques » en matière d’esthétique interprétative, ferait long feu dans ce cas, courrait au dérisoire, et serait tôt démasqué par l’auditeur attentif.

Et je dois dire que ces excès s’étaient pendant longtemps amoindri, jusqu’à cet enregistrement de 2018 de William Christie à la tête des ses Arts florissants. Car ici, de part en part, ce qui sautera aux oreilles, ce seront justement les excès d’une approche qui se veut sophistiquée, et ne procède que d’une surenchère visible, envahissante et pour tout dire, embarrassante. Oui, ces excès et cet enfermement dans la posture ont de quoi décevoir tout ceux qui, comme moi, sont de fervents admirateurs du travail incomparable accompli par William Christie depuis un demi siècle, à la tête de sa formation et en général, en tant que musicien, musicologue, initiateur de projets qui auront notamment permis la découverte de tout un pan du répertoire baroque français en particulier. Les accomplissements de ce parcours sont indéniables, manifestes et tangibles. Et se sont prolongés par une capacité à transmettre à toute une nouvelle génération, une attitude d’alerte, de curiosité de de goût du partage de ces nouveaux aspects venant enrichir réellement la connaissance que nous avons de ces répertoires. On est donc légitimement embarrassés de devoir constater ce qui restera comme un hapax ou l’une des très rares exceptions dans un parcours discographique d’excellence. Car oui, cette version de la Messe en si de Bach par William Christie est mauvaise. C’est mon avis, et je veux m’en expliquer.

LA DÉVOTION TRAHIE

Quand je suis confronté à une interprétation d’un chef-d’œuvre immortel de la musique qui rompt à mes yeux la première mission d’une interprétation, qui est la transmission effectuée en probité et en humilité, je repense immanquablement au titre de cet essai de Milan Kundera, Les Testaments trahis. Qu’on n’y voit aucune grandiloquence, ni la marque d’une exagération de nature. Non, quand une interprétation ne respecte manifestement ni l’esprit ni la lettre d’une œuvre, en en livrant une version qui va à l’encontre de sa substance et de sa force intrinsèques, on a légitimement la sensation d’en être comme « dépossédé ». C’est que cette sorte de contrat tacite, invisible et pourtant tangible entre l’interprète et l’auditeur est rompu, annulé au prix de la pure subjectivité de l’interprète qui ne se sent plus tenu par aucune probité envers l’œuvre, aucun devoir d’observance de ce socle minimal qui existe pourtant dans chaque partition, dans les indications laissées par le compositeur et par ce qu’une tradition a pu établir de mieux de ce point de vue, construisant pas à pas une manière de consensus. Et c’est ici qu’il importe justement d’être précis à propos de ce « consensus » édifié à la fois par la probité et la tradition : il ne s’agit pas dans ce domaine, de fixer des règles intangibles devant lesquelles tout un chacun devrait se conformer à une sorte de carcan.

Non : ce consensus est bien un minimum autour duquel une diversité d’approches peut se faire jour (et j’y reviendrai plus loin), mais au-delà duquel on entre en effet dans la pure subjectivité. Le non-respect de ce consensus minimal engage après tout l’éthique du musicien, qu’il s’en ressente tributaire ou qu’il se reconnaisse la légitimité de s’y soustraire en partie ou intégralement. Dans ce cas, disons-le clairement, on entre non seulement en territoire de pure subjectivité, mais de surcroît, en phase de potentielle surenchère. Cette version de 2018 de la Messe en si de Bach par William Christie et Les Arts florissants ne respecte ni l’esprit ni la lettre de l’œuvre et ce faisant, relève pleinement à la fois d’un manque de probité que d’une surenchère.

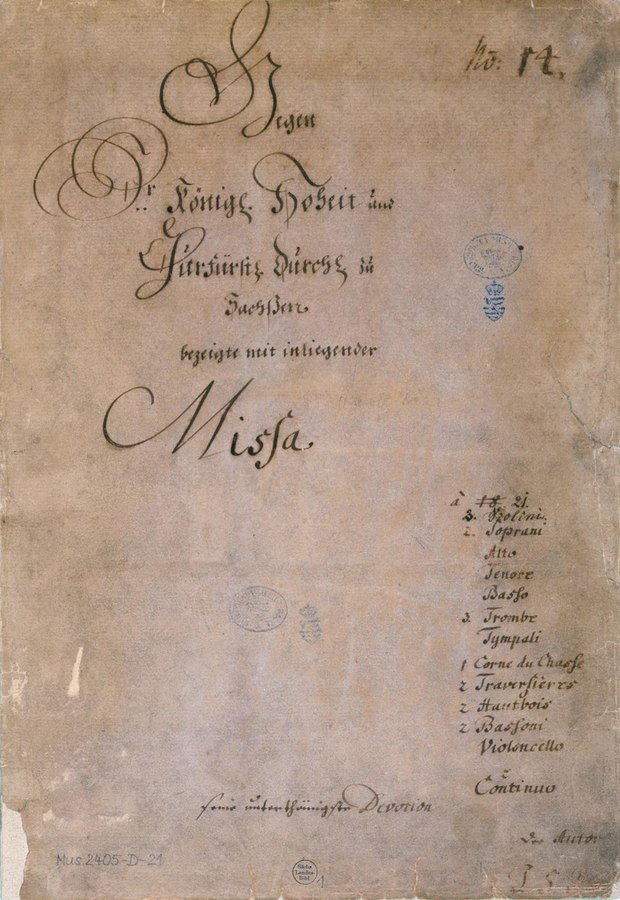

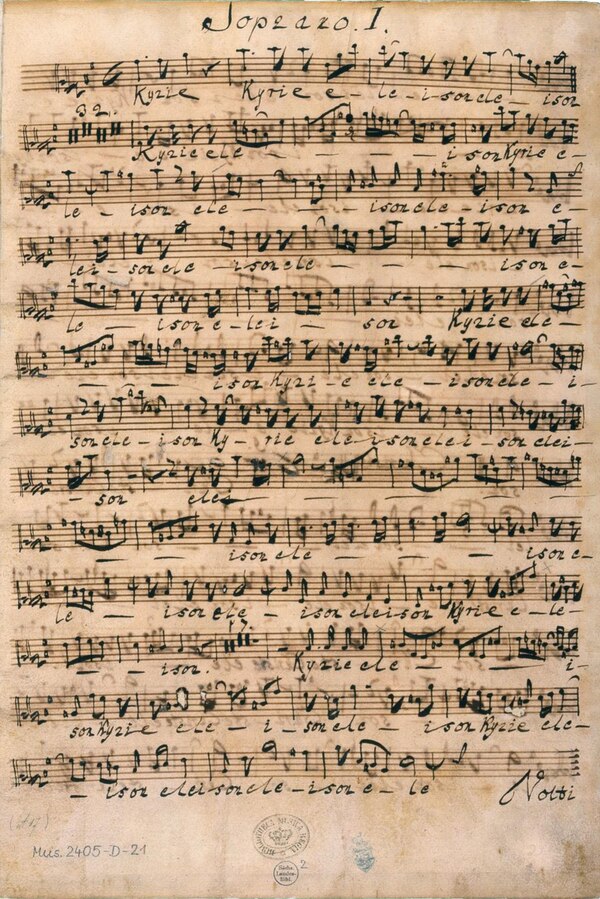

Absence totale de probité d’abord. Ainsi, les effectifs orchestraux et du chœur ramenés à leur portion congrue, ne sont pas conformes aux équilibre de l’écriture de Bach, cet « esprit liturgique » de la Messe destiné à une représentation intégrale du rituel, dépassant largement la possibilité d’en faire une exécution complète lors de l’office religieux. En vérité, la spécificité de la Messe en si mineur, par son volume même et même par la nature de son genèse, lui confère l’identité d’un cycle intégral de la liturgie chrétienne (à la fois catholique et luthérienne), une manière de clé de voute de l’édifice de la musique sacrée de Bach – et pour ainsi dire, de toute son œuvre : c’est ce dont il faut prendre la mesure. La genèse de l’œuvre en effet, étalée sur plus de vingt ans de composition (de 1730 à 1750) et relevant d’une amplification considérable et progressive du noyau initial constitué par la Messe Kyrie-Gloria de 1733 (frontispice ci-dessus et première page de la partie Soprano du Kyrie ci-contre). En adjoignant à ce socle les trois autres parties – débouchant comme on le sait sur ces quatre entités solidaires en terme de cohésion liturgique et de puissance musicale : I. Messe ; II. Symbole de Nicée ; III. Sanctus ; IV. Hosanna, Benedictus, Agnus Dei, Dona nobis pacem -, Bach aboutissait peu avant sa mort, à une représentation ample du rituel. Une large architecture qui s’identifie à une volonté de force dans l’expression de la transcendance divine, tout ce que l’auditeur doit recevoir comme la représentation musicale de la dévotion sacrée.

Or ici justement, c’est finalement cette dévotion elle-même qui est sacrifiée au lieu d’être sacralisée. Les effectifs minuscules privilégient, on le comprend d’emblée, la mise en scène sonore de la polyphonie vocale, comme si en somme ce point devait être surligné, et comme si on ne l’entendrait pas sinon. C’est ne pas faire confiance à l’œuvre dans sa substance, c’est abdiquer devant sa propre économie d’équilibre entre l’écriture contrapuntique la plus complexe parfois, et la fluidité puissante de son émission. On ressent cela, avec une gêne profonde, dès les premières notes du Kyrie, sans qu’on ait besoin d’aller plus loin (car l’ensemble est çà l’avenant) : ici, tout est rétréci, miniaturisé, restreint. On étouffe face à un tel rachitisme. On perçoit la boursouflure d’une fausse sophistication pour esprits acclimatés, une sorte d’ode au snobisme qui voudrait que la polyphonie a besoin de maigreur pour être entendu. Hélas à force de maigreur, on parvient à une anorexie sonore, mentale et sensible, qui rend simplement insupportable un tel rétrécissement. On est si déçu, si agacé, qu’un tel musicien ait pu se laisser aller à de tels errements. On en vient à une profonde et durable exaspération.

Quoi ? Il n’y avait rien d’autre à faire, en 2018, que de proposer une Messe en si à ce point contraire à l’esprit d’un tel chef-d’œuvre ? Rien d’autre, que de mettre tant en avant son propre ego, sa propre lecture solipsiste qui aurait, par autorité, sa légitimité en contradiction formelle avec tout ce qu’on avait appris et compris de ce sommet de la musique, jusqu’à Monsieur Christie ? Bûcher des vanités, enfer de l’égotisme, dédale de l’orgueil. Il s’en faut de peu pour que tout ce qui avait été patiemment bâti par le musicien pendant cinquante ans en vienne à apparaître pour ce que ce n’est pas et qui pourtant est pratiqué ici au centuple, à savoir le simulacre d’une science qui ici n’est qu’une forfaiture. Car non, la Messe en si, ce n’est pas cela, le squelette d’une dévotion trahie – car après tout quand la liturgie parle au cours de l’Eucharistie, du « Corps du Christ », elle ne parle pas de son squelette, mais de sa chair. Trahison.

AU BOUT DE LA SURENCHÈRE, LE CONTRESENS

Quand je fais la désagréable expérience d’être confronté à un enregistrement aussi raté, j’éprouve la curiosité non pas malsaine mais bien logique, d’aller voir du côté du livret. Généralement, dans ce genre d’entreprise égotique, on n’est jamais déçu, par les mots du malfaiteur. Quand il y en a. Mais il y en a très souvent, quand ce « besoin de faire des phrases » dont avait parlé Audiard, fait des siennes : irrépressible envie de se justifier par la parole de ce qu’on a massacré en musique. Et là, j’en reviens à la fausse science, et à cette si salutaire lucidité, à ce si secourable sens critique auquel il faut recourir pour que, même sous la plume de William Christie, on puisse être conscient d’une énormité. Ainsi, dans cet état d’esprit d’une éminent snobisme que je supputais précédemment, ne voilà-t-il pas le grand chef qui déclare :

« Mon rôle en tant que chef-musicien a de nombreuses conséquences musicales importantes. La première, le choix du nombre de musiciens : j’ai formé un chœur et un orchestre de proportions modestes. Un nombre plus réduit de musiciens, ainsi que l’absence de chef, tout cela crée une atmosphère de musique de chambre, et donne de l’indépendance, de la liberté à la fois aux solistes et aux instrumentistes. Une autre conséquence, des plus importantes, et le choix du tempo. La messe de Bach est jouée depuis le début de la “Renaissance Bach”, il y a 50 ans, et on y trouve des points communs avec la manière dont les oratorios de Handel [sic] étaient joués par le passé. Il suffit d’écouter quelques enregistrements anciens et actuels pour saisir le problème – des tempi exagérément lents joués par un nombre exagérément élevé de chanteurs et d’instrumentistes – comme si les sentiments sérieux et religieux devaient être synonymes de lenteur. Mes tempi sont alertes, non seulement dans les solos et les duos mais aussi dans les chorals de trompette en ré majeur. Des tempi plus vifs suggèrent une approche de la musique plus physique, en lien avec l’esprit de la danse. »

Franchement, je ne crois pas qu’on puisse réunir plus impressionnante suite d’inepties, en regard de l’œuvre considérée, mais pas seulement. Car ce genre de déclaration, consignée dans un livret, a au moins le mérite de mettre en lumière le niveau de surenchère et de confusion qui peut exister hélas dans un certain esprit baroqueux, quand on s’éloigne de la rigueur qui a porté ce mouvement vers une démarche féconde. Ici, on en est loin, et on est je le crains, dans la caricature même de tout ce qu’on peut désigner sous le sceau de l’idéologie de la surenchère, qui aboutit à de pures absurdités. Ainsi, pour revenir à la question des effectifs, on se rend bien compte là, d’une volonté de ces « proportions modestes » que jamais ne dit la partition, le but du jeu étant, de l’aveu même du chef, de créer « une atmosphère de musique de chambre ». Qu’on se rende bien compte, objectivement, de quoi il est question ici, surtout pour ceux qui pourraient m’accuser en pareil cas, d’une sévérité excessive : voilà donc un chef qui, face à la Messe en si mineur de Bach, vise une « atmosphère de musique de chambre ». Invraisemblable, incroyable… Quel peut bien être le rapport entre un messe qui, comme je l’ai dit, représente la quintessence de l’expression de la dévotion liturgique, avec orchestre et chœur, et l’esthétique de la musique de chambre ? Le contresens est patent, encore une fois je le redis, il est si objectif face à de telles déclarations, que mon propre jugement n’est même plus en cause, ni le goût qui en découle : ici, objectivement, William Christie s’égare, et prend des distances si radicales avec l’identité même de cette part de la musique sacrée de Bach, qu’il est simplement dans le contresens et je dirais même, le non-sens. La musique de chambre, intimiste par essence, n’a strictement rien à faire dans une messe qui vise l’amplification, dans sa genèse comme dans son fondement musical. Première absurdité donc. Mais je demande qu’on se rende attentif à la motivation d’un tel égarement : seule l’idéologie baroqueuse est ici en cause et en action – celle à l’aune de quoi on se permet, goguenard et sûr de son fait, de « revisiter » ne serait-ce que la basique déduction d’un effectif adéquat à un genre, et de calquer une esthétique minimaliste sur une œuvre volontairement dense. C’est en effet seul un esprit troublé par la force de l’idéologie ou fort et sûr de son autorité qui peut se permettre ce genre de pitrerie. Mais encore une fois, la déclaration est précieuse, puisqu’elle permet, ne serait-ce que sur cette question des effectifs, d’en avoir le cœur net : dans ce cas, le choix a été fait sur la base d’une volontaire torsion du sens de l’œuvre, au profit d’une vision qui relève du contresens.

Et que dire de la seconde partie de cet argumentaire en forme d’auto-congratulation ? Sur la question du tempo, les choix de William Christie sont exemplaires de cette logique de surenchère que je nommais, car alors même que ses collègues baroqueux ont pu procéder à certaines accélérations souvent justifiées (quoique discutables), lui se situe justement encore au-delà, dans une fuite en avant qui vide de sens toute idée de restitution de l’énonciation fidèle de cette messe. Ainsi, William Christie justifie son choix de tempi « alertes » et « plus vifs » par cet ce motif : « une approche de la musique plus physique, en lien avec l’esprit de la danse ». Consternant. Car qu’est-ce que cet « esprit de la danse » peut bien venir faire dans une messe ? Faut-il encore une fois que le snobisme, l’indistinction, la perte de sens ait totalement envahi l’esprit de Monsieur Christie pour qu’il puisse voir de la danse dans une musique qui pousse la notion de sacré à son acmé ? Faut-il qu’il ait confondu la Messe en si avec un opéra de Lully ? On est sidéré devant un tel égarement. Mais là encore, j’essaye personnellement, de faire l’effort de distinguer dans cet égarement lui-même, la trace d’une vaste confusion. Car d’avoir restitué une certaine esthétique de la danse et cette « approche de la musique plus physique » dans ce qui demeure son répertoire de prédilection, l’opéra du XVIIIe siècle, en particulier français, Mister Hyde-Christie s’égare en voyant de la danse partout, sous prétexte qu’il s’agit de musique baroque. Oui, une confusion confondante, un terrifiant naufrage de l’analyse, et de manière plus basique, de la prise en compte de la spécificité de ce répertoire (et plus particulièrement encore, de ce qui est si singulier que la Messe en si dans toute la production de Bach), entrave ce qui devrait rester de sens commun. Mais j’imagine que William Christie, en enregistrant (« live ») ce chef-d’œuvre pour Harmonia mundi en 2018, n’a cure de tout sens commun : seul compte dans ce type de dérive, le primat d’un sens tout personnel, délire interprétatif imposé avec l’argument d’autorité de qui sait plaider en territoire conquis. Car William Christie bénéficie auprès de cette « critique acclimatée » toute prête à applaudir indistinctement tout ce qu’il fait, d’une sorte d’extra-territorialité de nature, la cause étant entendue : tout ce qui provient des baroqueux, parce qu’ils ont acquis leurs lettres de noblesse en un moment de mutation, est recevable. C’est hélas s’aveugler devant ce qu’a pu devenir ce mouvement baroque, loin de ses préceptes initiaux : une idéologie faite justement de confusions et de surenchères, où toute cette approche rigoureuse qui prétendait à l’« historiquement informé » à vrai dire s’est abolie devant la tentation d’outrer ses visées de départ, jusqu’à la caricature. On avait pu montrer ainsi à l’origine de ce mouvement, que des effectifs plus réduits étaient souvent plus souhaitables ? Soit. Eh bien maintenant, on va vous montrer qu’on les resserre encore, prétendant qu’une messe chorale et orchestrale peut d’identifier à la musique de chambre. On avait pu suggérer que souvent, les tempi devaient être revus vers une certaine accélération, quand elle se justifiait ? Soit. Eh bien aujourd’hui, on va transformer un Gloria en une danse de salon, pourquoi pas ? Là comme ailleurs, quand l’esprit de système s’empare d’un mouvement, la mouvance en question se meut en petit groupe de malfaiteurs qui, par-dessus le marché, ne trouveront devant eux que de la complaisance de la part de critiques aveuglés par la renommée acquise.

Pour ma part, quelle que soit la renommée, je juge sur pièces. Et ici, le degré d’errements de William Christie face à la Messe en si me semble révélateur d’un certain naufrage du mouvement baroque. Un naufrage certainement pas si tapageur qu’on pourrait le penser : non, tout cela passe finalement assez inaperçu. En tout cas plus inaperçu que l’autre versant de ce naufrage, qui conduit certains de ces baroqueux à s’aventurer loin hors de leur répertoire, et à massacrer systématiquement le répertoire romantique, avec une application de l’« historiquement informé » qui relève là encore du contresens anachronique pour ce répertoire : dans cette veine, se sont illustrés encore récemment certains d’entre eux, au tout premier rang desquels Jordi Savall dans les Symphonies et la Missa solemnis de Beethoven, les Symphonies de Mendelssohn et de Schubert – ou comment un illustre musicien qui a tant fait pour les musiques baroque et ancienne peut ouvertement massacrer des chefs-d’œuvre, avec l’assentiment complice d’une partie de la critique. Ici, on se souviendra que déjà en 1995, William Christie et ses Arts florissants s’étaient distingués dans une version chambriste de la Missa solemnis de Beethoven, naufrage des naufrages qui à vrai dire ne mérite même pas de commentaire, la démarche relevant soit de la provocation, soit de l’obscurantisme, soit des deux. Le vers donc, était déjà dans le fuit, et il se pourrait bien que cette dérive ait sonné le glas des Arts florissants, vers le destin des Arts flétrissants.

LES VRAIES RIVES, LOIN DES DÉRIVES

Tout ceci peut sembler bien dérisoire. Car on pensait être revenu des (déjà) vieilles lunes des heures les plus excessives de ce mouvement baroque dont l’émergence même s’était accompagné de présupposés illusoires, fonctionnant comme un auto-lavage de cerveau. Dans cette vaste auto-suggestion, la croyance particulièrement débile (mais finalement si révélatrice d’un orgueil démesuré) que tout les enregistrements antérieurs du répertoire baroque étaient simplement à jeter à la poubelle, et en tout cas à remiser dans le placards des anciennetés, relevant de réflexes dépassés consistant – en gros -, à jouer le baroque comme la musique romantique. Une idée reçue, un cliché qui s’exprime à merveille dans les propos précités de William Christie : « des tempi exagérément lents joués par un nombre exagérément élevé de chanteurs et d’instrumentistes – comme si les sentiments sérieux et religieux devaient être synonymes de lenteur », tout cela apparaissant dans « quelques enregistrements anciens » à l’opposés des « actuels ». Tout cela relève à vrai dire d’un manichéisme effrayant, caricatural par paresse (oui, ce type de jugement dénote une étonnante paresse intellectuelle). Fort heureusement, le manichéisme dont fait preuve ici William Christie ne concerne plus guère qu’une poignée d’idéologues du mouvement, qui continuent certes d’avoir leurs adeptes, mais que le temps passant (une cinquantaine d’années tout au plus) a fini par relativiser pour le moins, et en fait à démentir. Preuve qu’il importe de toujours s’armer d’un effort de recul dans ce genre de processus, on a appris dès lors à distinguer ce qui en fin de compte pouvait motiver pareille ardeur des plus idéologues des baroqueux, à s’acharner sur tout ce qui les précédait en matière de choix interprétatifs, et qui les amenait à considérer avec une morgue suspecte toute antériorité à leur prétendue « révolution » (le discours révolutionnaire a souvent ces accents de table rase, on le sait). En fait, la vraie « bête noire » des plus radicaux de ces gens était, et est encore , il faut bien le réaliser, l’orchestre symphonique moderne, considéré unilatéralement comme le résultat arbitraire d’une fixité des goûts, vers la fin de la période romantique. Alors même qu’il n’en est rien, objectivement, et que l’entité symphonique résulte plutôt d’une évolution historique donnée, à la fois sur le plan organologique (l’amélioration sonore des instruments dans le but d’une projection maximale du timbre, l’apparition d’autres encore…) et esthétique (la tension des répertoires romantique et post-romantique vers un orchestre non pas pléthorique comme on l’a dit et laissé dire, mais au périmètre prévu pour certains effets d’écriture et une recherche de réverbération). En somme cette simplification vers l’arbitraire de toute une évolution multifactorielle a relevé d’une réécriture forcenée de l’histoire de la musique, ni plus ni moins, et il faut le comprendre pour s’expliquer dans les propos précités, la force d’une doctrine.

À vrai dire, surtout pour la Messe en si (mais le constat pourrait être fait pareillement pour les Passions), on a appris au gré du temps, à accueillir avec davantage de nuances les bienfaits réels de l’approche baroqueuse, sans vouer aux gémonies les anciennes « manières » – comprenant également au fil du temps que la justesse interprétative ne pouvait être unilatérale. Une mutation qui est toujours en train de s’opérer, et le mouvement est à peine achevé pour tout dire et plus exactement, il se poursuit actuellement : relativiser des visées idéologiques ne va pas de soi, et on rencontre devant les efforts de lucidité, les raidissements desdits idéologues – en ce sens, les excès actuels de l’ordre de Jordi Savall dans Beethoven ou Mendelssohn, sont plutôt annonciateurs, par leur caractère extrême même, d’un reflux, laissant deviner en quelque façon un chant du cygne. Reprenons donc l’exemple particulièrement révélateur de la Messe en si : l’éclectisme des goûts qui se manifeste aujourd’hui est en soi suffisamment éloquent. Le public (qui n’est pas un ectoplasme muet, mais qui s’exprime aujourd’hui, par plusieurs canaux) et nombre de critiques sont donc revenus pour de bon de l’illusion d’un « progrès » qui à lui seul aurait balayé les approches « d’antan », pour reprendre volontairement la phraséologie qui tendrait à leur attribuer je ne sais quoi de dépassé. Et ce, sans pour autant nier les apports baroqueux, mais les accueillant pour ce qu’ils sont : de nouvelles perspectives qui en soi ne sauraient abolir ou discréditer les autres. Comme souvent, la vérité se situe dans la nuance. Mais fait très révélateur : les approches baroqueuses de l’œuvre qui aujourd’hui occupent le haut de l’adhésion générale, sont justement celles qui se sont gardées de toute surenchère. Celles où un sens profond de l’œuvre a pu légitimer une approche « déliée » de la polyphonie et des instruments d’époque certes, mais sans renoncer à l’intention de volume. Et coexistant avec ces approches, quelques anciennes aussi, redécouvertes aujourd’hui pour leur puissance, elles aussi loin de toute surenchère de massivité gratuite. En somme, les goûts (« réunis » ?) ont eux mêmes évolué vers un sain rééquilibrage, sachant tirer profit des versions baroques les plus constructives, et appréciant tout autant les versions dites romantisantes les mieux conçues. L’appréciation générale, quel que soit l’option stylistique, est donc allée à ces versions où s’exprime le plus sûrement le sens vrai de l’œuvre, cette zone où s’estompe tout option, pour laisser place à une réelle et profonde compréhension de l’un des testaments musicaux de Bach.

J’ai déjà eu l’occasion de m’appuyer sur les analyses souvent très inspirées du musicologue américain David Hurwitz, commentateur avisé et par ailleurs fondateur de la plateforme ClassicsToday.com, l’un des outils de référence dans le monde de la critique, plateforme elle-même alimentée par les milliers de vidéos produites quotidiennement autour de la discographie, par le propriétaire de l’une des collections d’enregistrements les plus impressionnante dans le monde. Je donne ici volontairement en document, son analyse selon moi imparable, à propos justement de deux de ces enregistrements de référence de la Messe en si, versions diamétralement opposées s’il en est, en termes d’esthétique interprétative. D’un côté donc, sans doute le cauchemar des baroqueux et sans conteste l’une des plus inspirées, des plus puissantes, des plus profondes versions prétendument « romantiques », j’ai nommé l’enregistrement de 1962 de Karl Richter à la tête de l’orchestre et du chœur Bach de Munich (solistes : Maria Stader, Hertha Töpper, Ernst Heafliger, Dietrich Fischer-Dieskau, Kieth Engen).

De l’autre, la version on ne peut plus baroqueuse mais au meilleur sens du terme, de l’un des plus éminents spécialistes de Bach (en tant que musicien et en tant que musicologue), j’ai nommé l’enregistrement de 1985 de John Eliot Gardiner à la tête de English Baroque Soloists et du Monteverdi Choir (et de ses solistes). Cette sorte d’œcuménisme en matière de goûts ne sera suspect qu’aux esprits justement atteints par cette hémiplégie mentale et auditive qui résulte de l’idéologie que je disais. Car même das des esthétiques opposées justement, il y a là une conjonction, dans l’exactitude de la lecture : avec des effectifs quelque peu outrés (il serait difficile de le nier), Karl Richter a su graver en 1962 l’une des versions les plus transcendantes, les plus somptueuses en terme d’effet sonore et des plus prenantes dans son inspiration sacrée (ci-dessous à gauche). On peut difficilement faire plus convaincant dans cette veine, même si comme David Hurwitz j’ai ue admiration sans borne pour la version de 1982 d’Eugen Jochum à la tête du chœur et de l’orchestre de la Radio bavaroise (Helen Donath, Brigitte Fassbaender, Claes Ahnsjo, Robert Holl) – ci-dessous à droite.

Le versant baroque de choix de deux versions de références par David Hurwitz : l’équilibre exemplaire atteint par John Eliot Gardiner en 1982 (ci-dessous, à gauche, avec le Monteverdi Choir et l’English Baroque Soloists, repris en 2020 à la Philharmonie de Paris), que j’admire énormément. À mes yeux pourtant, l’équilibre parfait de l’approche baroqueuse de la Messe en si provient de l’enregistre de 2006 de Philippe Herreweghe à la tête du Collegium Vocale Gent (Johannette Zomer, Véronique Gens, Andreas Scholl, Christoph Prégardien, Peter Kooy, Hanno Müller-Brachmann) – ci-dessous, à droite. Dans les deux cas, rien d’une visée aigre, même avec les effectifs réduits qui ne grèvent pas la force, et dans des tempi accélérés certes mais dans l’ordre d’une vision fluide et émotionnelle du rituel. Deux exemples donc de cet équilibre et de cette inspiration tout à fait éclairée mais où ne pointe jamais la moindre outrance, le moindre signe d’une idéologie mortifère.

Sur le versant dit traditionnel, j’ajouterai pour ma part deux versions auxquelles je suis également très attaché, pour leur intense spiritualité et leur force comparable aux versions Richter et Jochum, j’ai nommé celle d’Otto Klemperer (lenteur outrée tout de même, mais qui s’en étonnera ?) et tout particulièrement (pour moi la plus proche de Richter et celle que je mets au-dessus des autres, je l’avoue), la version d’Herbert von Karajan pour sa puissance intrinsèque et son élévation, à la tête du Philharmonique de Berlin, et du Wiener Singverein (solistes de rêve : Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Peter Schreier, Robert Kerns, Karl Ridderbusch).

Fort heureusement à l’abri du byzantinisme malvenu dont Monsieur Christie aura fait preuve en 2018 (venant graver une incurable verrue au sein de sa discographie souvent si délectable, et au sein de son parcours musical si exemplaire), chacun de nous insoucieux de son jardin imparfait, a accès pour notre salut intime, et l’agrandissement de nos yeux aux frontières du visible et de l’âme, à ce patrimoine de l’humanité qu’est la Messe en si, en ferveur et bien au-dessus des chapelles, avec de tels guides pour cheminer dans la cathédrale que Bach nous a laissée en héritage.